Thomas Gaugain

Axel Plantier

Julien Quentel

« j’aime que ses pièces mettent toujours en échec ce que l’on pourrait vouloir en dire. »

Franck Balland à propos de l’exposition Cayenne de julien quentel chez Pauline Perplexe, Arcueil, été 2022

Pablo Boissel-Arrieta

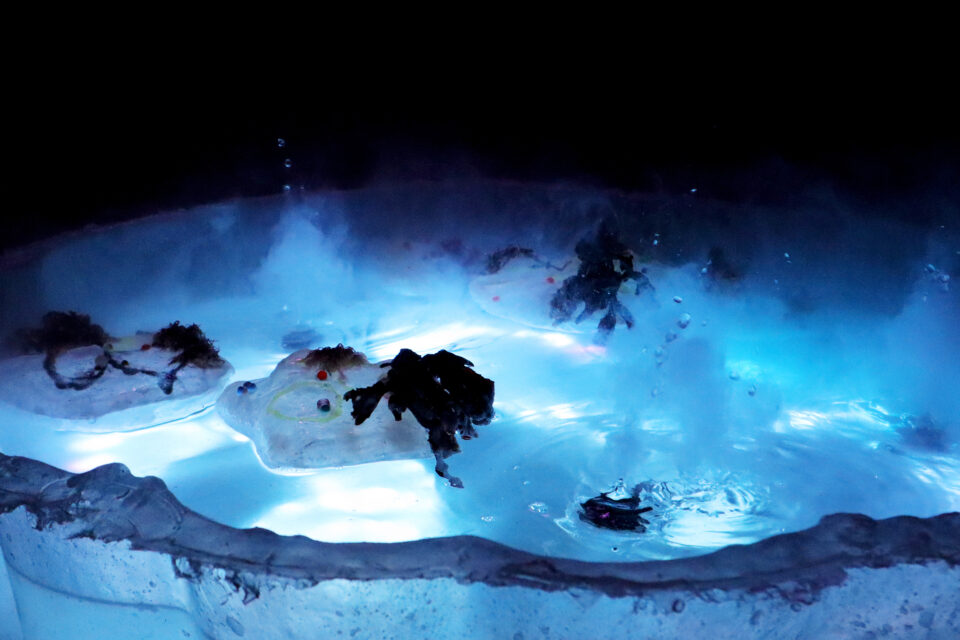

Pablo Boissel-Arrieta est né en 1996. Il vit et travaille à Nantes depuis 2015. Il obtient une licence de philosophie en 2018. Il se forme en parallèle à la mise en scène et la scénographie, tout en continuant sa recherche personnelle d’artiste-plasticien.

En 2020, il rejoint les ateliers Haute-Île, puis obtient une résidence de 2 ans à Lolab. Cette dernière lui permet de développer son travail touchant à l’interaction entre mouvement, corps organiques et génération sonore.

Son travail hétérogène et pluridisciplinaire cherche à développer une pensée rhizomatique, qui est toujours traversée par une même obsession: celle du temps qui donne forme et qui déforme, qui agrège et désagrège, qui avale et rejette.

Ses pièces se caractérisent par une esthétique du mouvement et du déclin où les processus évolutifs de génération, d’hybridation et de dégradation sont omniprésents.

Dans cette volonté d’appréhender une matière vouée à l’entropie, ses créations se parent souvent de matériaux précaires qui mutent, évoluent, et se délitent au fil du temps. Savon, cire d’abeille, terre, céramique, vinaigre, et matières corporelles viennent souvent se heurter à un univers austère et froid : faïence blanche, néon, matériaux électroniques et programmes informatiques, tubes fluorescents…

Le travail de la lumière, du son et de l’électronique lui permet de développer l’aspect processuel et mouvant de ses productions, en produisant des systèmes interactifs, évolutifs et dynamiques.

Ses pièces récentes témoignent d’un rapport beaucoup plus apaisé à la viscéralité et la dégénération des corps, quoique toujours teinté d ’une sensualité trouble. Il développe des mondes hybrides et oniriques qui plongent les spectateur.ice.s dans des univers en mutation permanente.

Qu’il s’agisse de ses performances chorégraphiques ou de ses installations, son travail nous place dans des bulles immersives à la fois visuelles et sonores. Ses productions dessinent désormais des paysages sensoriels qui permettent la contemplation des changement formels et matériels.

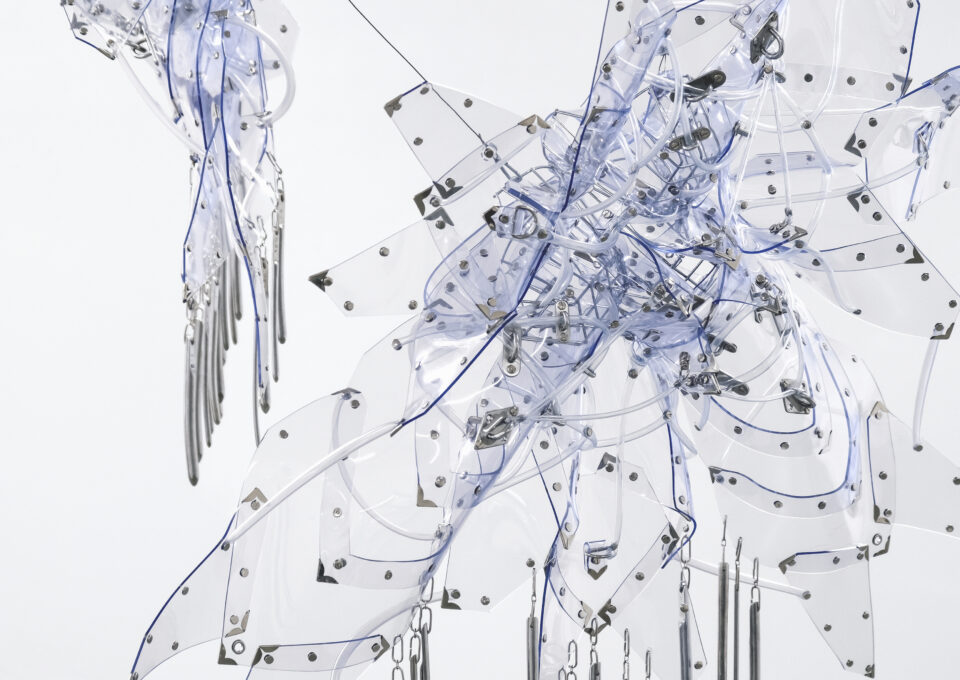

Floryan Varennes

Les recherches transversales de Floryan Varennes touchent à la sculpture et l’objet, mais aussi à l’installation et aux environnements haptiques, sensoriels et olfactifs.

Son travail s’intéresse aux processus de résistance du corps à travers l’histoire et ses empreintes dans notre société, ses récits et imaginaires jusqu’aux artefacts et technologies que cela produit. Il s’appuie sur les notions structurelles d’entraves et de coercition mais aussi de sauvegardes et de régénérations pour façonner ses recherches et comprendre les rapports de violence constitutifs à notre réalité, et penser son intégration pour mieux s’en protéger. Pour ce faire, il réalise des sculptures ambiguës : extensions corporelles appareillées, augmentées, architecturées ou armaturées. Pour façonner son travail, il utilise différents types de matériaux (verre, acier, végétaux, cuir, tissus, polymères, etc.) et différentes techniques en mélangeant des savoir-faire artisanaux et procédés technologiques.

À la source de sa réflexion et de sa pratique, il entrelace deux registres chronologiques opposés : l’histoire médiévale et les futurs science-fictionnels. Du folklore médiéval, et de son écho contemporain la fantasy, il s’intéresse aux mondes guerriers en compulsant archives et reliques qu’il reconstruit : des équipements médiévaux d’attaque et de protection, aux parades héroïques en passant par des rites et représentations martiales codifiées. Des futurs spéculatifs, il questionne et emprunte à l’univers du soin et de la médecine, des avancées biotechnologiques aux matériaux chirurgicaux et conjugue plusieurs types d’actions thérapeutiques, systèmes ortho-prothétiques, exo-armures, chirurgies robotiques alliés à des techniques curatives. Par cette combinaison singulière, Floryan Varennes panse le présent et donne forme à une temporalité alternative où se réunissent ses principales préoccupations : se détacher des essentialismes en bouleversant des systèmes binaires, identités construites, normes institutionnalisées et des savoirs établis.

Eva Habasque

Artiste-scénographe des vivant·es, Eva Habasque s’intéresse aux enjeux écoféministes à travers des œuvres d’art intersectionnelles et expérimentales qui s’intègrent dans les espaces communs, encourageant les interactions coopératives et sociales.

Elle témoigne d’une pratique artistique transdisciplinaire, mêlant ses qualités d’actrice à sa pratique du graphisme, de ses connaissances arboricoles à la scénographie, de la cueillette urbaine à la fabrication de papier, de l’écriture à la photographie.

De l’élaboration de pépinières urbaines avec son collectif Les artistes arboricoles, à l’écriture de formes spectaculaires et in situ avec son collectif Les grimpantes, elle souhaite permettre à des participant·es de développer une puissance d’agir avec leur milieu. Ces œuvres écologiques, sociales et processuelles, jouant sur la pluridisciplinarité artistique et scientifique, se développent bien souvent grâce à la participation d’habitant·es d’un territoire donné et sur un temps long.

Le paysage urbain est pour elle un terrain d’action pour repenser nos représentations simplifiées, aseptisées et toujours sous contrôle de la dite « nature ». Les actions et formes qu’elle propose permettent de sortir de ce sentiment de détachement, de contrôle et d’exploitation en repensant les modes de relation dominant·es/dominé·es de notre société occidentale.

Eva Habasque a suivi une formation de comédienne au Conservatoire d’Art Dramatique d’Angers, d’artiste plasticienne à l’École des Beaux-Arts de Nantes puis de scénographe à l’École des beaux-arts de Lyon, où elle a fait une année de recherche en Post-Diplôme. Elle travaille aujourd’hui à la fois avec des centres d’art, des théâtres et des collectivités.

Marie Aerts

« Mon travail questionne les notions de pouvoir et d’organisation sociale qui régissent les sociétés humaines. Je m’intéresse aux différents rapports de domination qui s’exercent entre les individus. J’analyse les méthodes de légitimation d’un pouvoir, leurs mécanismes de violence intrinsèques et leurs rapports avec la croyance. À travers diverses stratégies d’altération, je m’attaque à ces concentrés de représentations, à l’aide d’opérations de soustraction.

Mes recherches ont commencé par une analyse des manifestations des structures dominantes. Rapidement le personnage de l’Homme sans tête prend forme, sorte d’alter égo artistique. Incarnant les personnages influents de la société occidentale, il devient naturellement l’acteur principal de divers projets (performances, vidéos, dessins et photographies). Vidé de sa substance, ce corps mutant est le nouveau conquérant de notre ère.

J’interroge et reconstitue les fondements idéologiques du travail, sa perception religieuse, économique et philosophique, trouvant ses racines dans notre rapport anthropologique à la dette. J’examine les processus à l’oeuvre entre la préservation de l’intégrité et le consentement accordé à un système que l’on sait profondément aliénant. »

Toux

« Toux » est un collectif, une entité mouvante au gré des projets artistiques, toujours dans l’idée de partager un moment commun. Toux n’est pas un nombre de personne défini, Toux prend la forme d’événements, expositions, performances, en fonction d’envies et de recherches communes.

Camille Orlandini

« Artiste plasticienne et designer, c’est à partir des micro-territoires que je dessine. Mes recherches portent sur la terre que l’on cultive, les bêtes que l’on élève, les paysages naturels que l’on traverse, les territoires que l’on habite.

Mon premier outil est celui de l’enquête, à la rencontre de l’autre et des paysages qui font l’identité d’un lieu, des savoirs et savoir-faire locaux. Je fais croiser tant l’Histoire et la culture du lieu que les histoires particulières de chacun et chacune afin de mettre en regard les différents acteurs du territoire et de questionner les écosystèmes et les ressources ainsi que les enjeux à les préserver et les valoriser. Ce sont ces rencontres et ces explorations, l’œil au détail, qui vont me donner des clefs de dessins et c’est à partir de celles-ci que je vais commencer à tisser le fil de mes histoires comestibles.

À partir de cette matière ramenée à l’atelier, je fais naître des formes conceptuelles, plastiques, photographiques, comestibles. Bien souvent, ces formes impliquent le public tant dans la conception que dans la réalisation et viennent interroger notre rapport à nos ressources agricoles à travers des formes comestibles et non comestibles. Les restitutions de mes projets donnent toujours à voir et à manger. »

Gongmo Zhou

Gongmo Zhou (né en 1993 à Yueyang, Chine) est un artiste basé à Nantes, diplômé de l’École des Beaux-Arts de Nantes et de l’Académie centrale des Beaux-Arts de Pékin.

Sa recherche en peinture interroge la question d’interfaces. Ses images sont inspirées par l’omniprésence des écrans et le phénomène de la réflexion. Fasciné par les nuances de gris, il crée des dégradés riches qui, combinés avec des détails fins et des jeux de lumière, produisent des contrastes saisissants, ouvrant sur des espaces inédits. L’artiste cherche les connexions entre les différents espaces et les ombres éphémères, utilisant la réflexion pour sonder le monde et envisager des réalités alternatives. Ses œuvres questionnent les frontières entre flou et précision, virtuel et réel, intérieur et extérieur, et traitent de l’absence corporelle et de la visibilité fluctuante, abordant les thèmes de la distance, de l’identité et de l’appartenance.

Elise Bergonzi

Elise Bergonzi, née en 1997, est une artiste plasticienne et curatrice franco-caribéenne. Elle se forme en tant que sculptrice et photographe aux Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire avant de poursuivre sa formation en pratiques curatoriales à l’Iceland University of the Arts et aux Beaux-Arts de Paris. Elle vit et travaille aujourd’hui entre Paris et Nantes.

Dans ses diverses pratiques, Elise Bergonzi s’intéresse aux structures complexes qui mêlent les aspects éthiques, sociaux, politiques et environnementaux de nos quotidiens. Interrogeant la notion d’habiter dans ses enjeux phénoménologiques et dans nos constructions sociétales, elle questionne nos systèmes et nos formes infra-ordinaires. En utilisant la photographie et l’écriture en tant que corpus documentaire ou fictionnel de recherche, elle archive et collectionne des formes avant de les réinvestir dans ses sculptures et ses installations. Ces pratiques lui permettent également de façonner des micro-éditions qui construisent des narrations parallèles. Elle s’intéresse aux récits potentiels et spéculatifs contenus dans les fragments du quotidien, interrogeant ainsi leurs influences sur nos rapports humains. À force de les manipuler, ils accumulent, contiennent, et ainsi représentent, les traces de notre existence et de nos multiples façons d’habiter.

Elle s’appuie également sur les enjeux véhiculés par les théories curatoriales du cure & care pour valoriser des structures négligées en participant à des écologies sociales plus fluides. Elle crée des formes ou les mets en dialogue dans des expositions à partir des flux qui sculptent la déliquescence progressive des relations sociales que nous entretenons spasmodiquement avec nos environnements quotidiens.

Leila Bertrand

Leïla Bertrand est née en 1995, elle vit et travaille à Nantes. Son travail est processuel et pluridisciplinaire. Il mêle installation, performance, édition, installation sonore, texte, vidéo, photographie…

Elle explore les limites et les possibilités des langages, qu’ils soient oraux, écrits ou graphiques, pour proposer une réflexion sur la manière dont nous communiquons et interagissons avec le monde qui nous entoure.

Elle essaye de déconstruire codes et signes, en imaginant de nouvelles formes de communication. En remettant en question l’objectivité des langages, en faisant perdre leur sens aux mots et en leur en faisant revêtir de nouveaux, plus fluides, elle tente de renverser la domination qu’ils opèrent sur nous.

Elle utilise l’absurde, le détournement d’objet, les interventions in-situ, pour questionner les frontières entre le réel et le mis en scène, le spectaculaire et l’ordinaire.

Ses pièces se situe dans des zones de flou, souvent à la limite entre le visible et l’invisible. Elle cherche à provoquer des moments d’attention, dans tous les sens que peut prendre ce terme.

L’in-situ tient une grande place dans son travail. Les lieux, environnements, personnes, évènements qui l’entourent lors de l’écriture de ses pièces viennent enrichir et influencer son travail.

Elle inscrit la performance ainsi que le vivant, l’aléatoire, au centre de son processus artistique.

crédit photographique : Aïda Lorrain

Gaelle Cressent

Artiste visuelle, Gaëlle Cressent porte un regard contemporain sur les objets porteurs de signes au travers d’une production protéïforme.

Photographie, sculpture, installation, l’artiste travaille avec et sur les surfaces communicantes en se réappropriant les gestes et les traces laissées par l’Homme dans une ère Anthropocène. En empruntant un vocabulaire lié à l’image, elle propose une relecture des objets communs dans une sorte de révélation, questionnant nos habitudes à voir sans regarder.

Formée à la photographie à Paris, elle est également diplômée des Arts décoratifs à Strasbourg.

Depuis 2018, un des axes de ses productions se construit autour des smartphones et tablettes tactiles et lie ainsi son parcours au sein de à l’économie circulaire à sa production plastique.

Léo Moisy

Les sculptures de Léo Moisy évoquent au premier regard des hybrides entre des traditions sculpturales différentes : forme minimaliste, artefact archéologique et assemblage vaguement figuratif. C’est en tournant autour et en les observant de plus près, dans la diversité des détails, des matériaux et des factures que l’on perçoit un peu plus ce qui fait son travail.

Ses sculptures sont les fruits d’un long travail d’atelier et de digestion centré sur la transformation des matériaux. Il combine des techniques, moule, inverse, moule à nouveau, récupère, dédouble, pétrit, permute une sculpture avec une autre, ajoute des éléments. Le caractère composite de ses sculptures participe d’une difficulté à les nommer complètement et à étirer notre rencontre avec elles.

Les jeux de faux-semblant et les choses découvertes peu à peu apportent de nouvelles significations qui enrichissent et troublent ce que l’on perçoit. Il y a des redondances quasi obsessionnelles. Le corps dans sa dimension sensuelle et érotique, pénétré ou pénétrant, parfois par fragment, en image ou de façon distante et abstraite. La surface et ses artifices. L’intériorité et le quotidien comme lieu intime.

Elise Hallab

« Cultiver un jardin, en manger les fruits et

dessiner avec.

S’asseoir et contempler le paysage. Dessiner un

jardin et composer l’implantation des massifs.

Regarder le jardin pousser.

À un certain moment,

Cueillir les fleurs, les feuilles, les fruits

et parfois les écorces du jardin.

Mélanger séparément.

Imprimer le jardin.

Composer une étendue colorée. Observer les

rapports de couleurs. »

En arpentant le paysage, Élise Hallab glane au gré des saisons feuilles, fleurs, fruits, écorces, matériaux utilisés pour la fabrication des couleurs. À partir de ses récoltes, elle obtient un jus coloré qui est travaillé pour être utilisé comme encre de sérigraphie ou bien comme bain de teinture. Au travers de son protocole de travail, elle expérimente un retour au geste artisanal des origines de la peinture et de la teinture. Cette recherche aux sources de la couleur se couple avec une lecture de l’histoire des jardins : quelles sont ses origines, ses dessins, comment est-il composé ? Les aplats de couleurs s’organisent et se répondent comme on composerait un jardin.

L’œil se promène dans ces subtiles nuances comme il le ferait dans les différents plans d’un paysage. Après un temps de contemplation, il est alors possible de capter les chaleurs, nuances et tonalités propres à chaque aplat coloré.

Clément Vinette

C’est au croisement du cinéma documentaire, du théâtre et de l’installation que les travaux de Clément Vinette s’articulent. Ils trouvent leur continuité dans la façon qu’ils ont de jouer avec les récits et le réel. Toutes ses pièces s’attellent à mettre en forme une histoire, ou plusieurs à la fois. Parfois sans début ni fin, parfois selon un schéma narratif « classique », parfois via des récits aux multiples entrées…Le plus souvent, c’est l’observation d’un évènement du réel, l’appréhension de ses tensions puis l’interprétation de ces différents nœuds qui génèrent les problématiques de ses pièces. Elles tournent principalement autour de questions sociologiques, linguistiques ou géographiques. L’esthétique qui se dégage de son travail est à l’image des récits qu’il collecte du réel et de l’utilisation d’un lexique technique simple pour les mettre en récit. Une esthétique simple, qui laisse voir ses ficelles et qui provient directement du rapport fondamental qu’entretiennent ses œuvres finies avec leurs processus de fabrication.

Igor Porte

Artiste plasticien et musicien, Igor Porte immerge le public au sein des paysages sonores qu’il façonne à partir des objets prélevés dans son quotidien. Utilisant la marche comme un outil de recherche et d’exploration, c’est grâce à une multitude de sites urbains et ruraux que Igor enrichit sa pratique du field-recording, et la collecte de fragments, d’objets de mémoire, et de végétaux, qu’il va par la suite faire vivre dans ses installations. Dans la volonté de cultiver une écoute et d’étendre notre attention vers un ailleurs, il ranime ces éléments par le son et le mouvant pour prolonger leur existence, leur porter un regard nouveau chargé d’un imaginaire et d’un potentiel créatif. Transposer ses expériences avec l’environnement, est une manière pour lui de revaloriser le vivant, et de se rattacher au réel. C’est pourquoi l’écoute est centrale, sans cette approche sensorielle, le monde reste à l’écart, étranger et insaisissable .

Anaïs Lapel

Anaïs Lapel (née à Verdun, 1993) est une artiste visuelle qui travaille les médiums de l’image, du livre et de l’installation. Sa pratique s’intéresse aux relations sociales et culturelles que nous entretenons aux récits. Elle s’attache, d’une part, à mettre en lumière ce que les codes de notre storytelling occidental contiennent de paradigmes à interroger, voire, à abolir. Et s’intéresse, d’autre part, à émettre des hypothèses sur ce que ces récits pourraient sous-tendre de renouveau en terme de rapport au·à la spectat·eur·rice-acteur·rice ou de mode de délivrance d’une histoire. Elle postule qu’un renouvellement des imaginaires contemporains passe par une mise en péril de nos modes de fabrique des histoires et construit un travail oscillant entre recherche documentaire, récit docu-fictionnel et spéculation science-fictionnelle, nourri par les théories et idées défendues par Jacques Rancière, Isabelle Stengers, Donna Haraway, Ivan Illich, André Gorz et Ursula Le Guin.

Louise Porte

« Ma pratique se situe entre les arts visuels et vivants. Mes recherches d’installations, axées autour de la narration, nourrissent mes travaux chorégraphiques, et inversement. Inspirée par ce qui est de l’ordre scénique, je joue ces codes, je crée des liens, des échanges. La sculpture devient image, l’image apparaît comme une installation, guidée par le geste, dans le quotidien. J’écris ces nouveaux langages par le corps et la mise en scène, explorant les champs du contexte actuel, créant ainsi une nouvelle fiction. »

Claire Amiot

En inscrivant son travail dans une réflexion sur l’histoire de la peinture, Claire Amiot interroge le langage de l’abstraction. Dans une logique expérimentale, c’est en dehors de l’espace du tableau qu’elle déploie ses recherches picturales sur des pans de tissu dont les formats dialoguent avec l’architecture. Elle découpe, fragmente et rassemble des morceaux de textile peint pour former des collages qui s’étirent dans l’espace. Elle cherche à inventer de nouvelles manières de « faire peinture » en croisant les disciplines (teinture, couture, tissage, son). Claire Amiot s’intéresse aux conditions de présentation de la peinture, à sa mise en espace, à la manière dont elle peut devenir une scénographie à part entière et générer un nouveau sens de l’espace et du lieu.

Ses installations sont des environnements dans lesquels le public est invité à vivre une expérience physique et mentale. Elles s’apparentent à des quêtes méditatives, des invitations au voyage à travers la latence des matières, l’informe et l’insignifiant

Clélia Berthier

Lauréate du prix des arts visuels de la ville de Nantes en 2023, Clélia Berthier sort diplômée de l’université Rennes puis de l’École des Beaux-Arts de Nantes en 2019.

Son travail de sculpture relève du « moment de forme », les œuvres se créent par leur activation. Elles disparaissent parfois, pour s’achever inévitablement dans la digestion.

Tout est affaire de corps : cycle et mue, enveloppe et peau, plasticité et viscères. Clélia Berthier nous montre notre intimité.

Impressions mutantes

Impressions mutantes est un collectif de quatre jeunes artistes diplômé·es des Beaux-arts de Nantes, composé d’Alexane Leprieult, Juliette Morisse, Gaël Forcet-Moreau et Victor Tetaz-Josse. Ielles se définissent comme un collectif d’artistes-auteurices et curateur·ices et se réunissent pour préparer des expositions autour des objets imprimés et des manières de faire récit à travers les images et l’installation. Les quatre membres expérimentent le travail collectif, à huit mains autant pour créer des pièces singulières lors d’expositions que pour organiser des évènements où ielles invitent d’autres artistes à participer. Leur collaboration a commencé en septembre 2022 avec leur première exposition et festival à Pol’n, Nantes. Puis ielles ont exposé en tant qu’artistes au Musée Atelier de l’Imprimerie à Nantes, sur une invitation d’Alexandre Meyrat Le Coz, en novembre 2022, ainsi qu’à la SuperGalerie en avril 2023.

Bérénice Nouvel

« Tout est plein chez Bérénice Nouvel (née en 1997, Saint Priest en Jarez), couleurs en aplat, formes mimant (par la 2D) ou reproduisant (en sculpture) l’existence réelle d’objets manufacturés ayant pour particularité d’être conjointement contenants d’une matière à consommer et supports publicitaires. Le jeu est multiple, il interroge l’authentique, l’original, la copie, le désir, la consommation, le support, la projection. Le médium peinture devient le moyen d’interroger les informations qui saturent l’espace visuel et mental du quotidien. Renvoyant à la peinture populaire congolaise (on pense à Chéri Samba) ou à Pierre Huygues pour l’incursion dans les marges, décors du présent, le travail articule vrai et faux, toc, tragique de l’anthropocène, et inconscient collectif du consommateur occidental contemporain. La présence de Cola, sa chienne, sur des photos de mise en situation d’œuvres (peinture sur voiture, affiche tendue sur un mur, tableau représentant l’os convoité), convoque l’autofiction et le kitsch. L’aspect frontal du travail en est la tangente : sans commentaire, restitution presque neutre, l’œuvre offre au spectateur un regard sur le machinal de sa vie. »

texte de Clare Mary Puyfoulhoux

Rémy Drouard

« L’écriture et la peinture sont liées, vous ne pouvez pas le nier, à l’origine c’est une histoire de poignet. »

Il m’est difficile de séparer ces deux pratiques, tant elles évoluent main dans la main dans ma recherche plastique. La parole et l’écriture ont toutes les nuances d’une toile peinte, c’est pour ça que j’adore écouter les peintres parler de leur travail, car ils animent leurs touches, leurs gestes, leurs pattes avec les mots de leurs envies picturales.

Mon père, grand conteur d’histoires en tous genres, m’a appris à apprécier la narration orale, écrite et visuelle. L’actualité me conforte et me réconfortent sur l’idée que la chute, l’absurde, la figuration et l’acte incongru, ont un rôle primordial dans notre société. La culture populaire, internet ou bien le banal du quotidien, sont pour moi, une source permanente de création. Peintures, vidéos, performances et installations sont les maillons de la chaine, le moyen d’accrocher le vélo de ma pratique au lampadaire de ma vision de l’art contemporain. J’aime l’idée qu’une création à l’image du théâtre a inévitablement une fin, une chute. Comme un enfant stoppé dans l’attaque fictive d’un avant-poste ennemi, par la voix de sa mère, qui par la fenêtre, le prévient, que le repas est servi : « ÀÀÀÀ taaAAAble ! »

Benoît Travers

Benoit Travers creuse les failles par des gestes répétés. Dans la logique de ses diverses actions et performances, il martèle de manière continue une voiture coincée sous les gravats dans le Oued asséché d’el Melah, comme pour en accélérer l’érosion ; il ébrèche à grand coup de sabre les crampons d’un pneu semblant évoquer le rocher que roule chaque jour Sisyphe jusqu’en haut d’une colline. De ces superpositions et polyrythmies, il en ressort un « dialogue sonore » rejouant l’entremêlement des rythmes percussifs produit par les ouvriers sur les chantiers. Son geste, en apparence vain et monotone, travaille les récits comme des actes, procède d’une poésie en lutte contre les destins scellés. Il incarne la capacité de remettre la croyance au service de possibilités politiques utopiques ou matérielles (…) Benoit Travers érige les conditions d’une « architecture f(r)ictionnelle » qui façonne une partition musicale que l’on ne sait pas encore jouer.

Avant la poussière, Benoit Travers Extrait / Marion Zillio, 2018

Meg Boury

Diplômée de l’École des Beaux-arts de Nantes en 2019, Meg Boury est lauréate 2023 du prix des arts visuels de la ville de Nantes. Sa pratique est majoritairement performative. Elle se met en scène dans un cabaret burlesque folklorique où elle raconte des histoires, souvent personnelles, empruntent du milieu rural où a germé son travail. Avec une pratique à mi-chemin entre les arts plastiques et le spectacle vivant, le travail de Meg Boury se retrouve aussi bien dans des lieux d’expositions (Zoo Galerie à Nantes en 2021, Transpalette à Bourges en 2022, le basculeur à Revel-Tourdan en 2023) que sur scène. Ses premiers projets naissent au sein du TU-Nantes, scène jeune création et arts vivant, qui la soutien aujourd’hui dans le cadre de TRIPLEX – Parcours d’accompagnement des formes et des artistes émergent·es en partenariat avec Point Ephémère (Paris) et les SUBS (Lyon). Le théâtre l’a accueilli pour présenter Western Love Story qui fut également présenté dans l’exposition Felicità au Palais des Beaux-arts à Paris en 2019. Son dernier projet Une Histoire de la frivolité entre marais et champs y fut présenté en juin 2022 avant d’être joué à Point Éphémère en juin 2023 et aux SUBS en juin 2024.

Margaux Moëllic

Margaux Moëllic, née en 1996, est une artiste plasticienne française qui vit et travaille à Nantes. En 2021, elle est diplômée de l’Ecole supérieure des Beaux-arts de Nantes. Son travail a été présenté lors d’expositions collectives à Paris, Nantes, et Saint-Etienne. En 2023, elle est lauréate du prix des arts visuels de la ville de Nantes.

Son univers se fabrique grâce à la collecte d’images sur internet, de matériaux, à travers des lectures et un travail d’écriture témoignant d’expériences personnelles. Son travail plastique vacille entre plusieurs médiums, à la fois poétique et politique, il aborde des problématiques féminines en croisant des références pop et mythologiques. L’hybridité de la forme plastique, questionne la nature même de l’objet, son genre. «