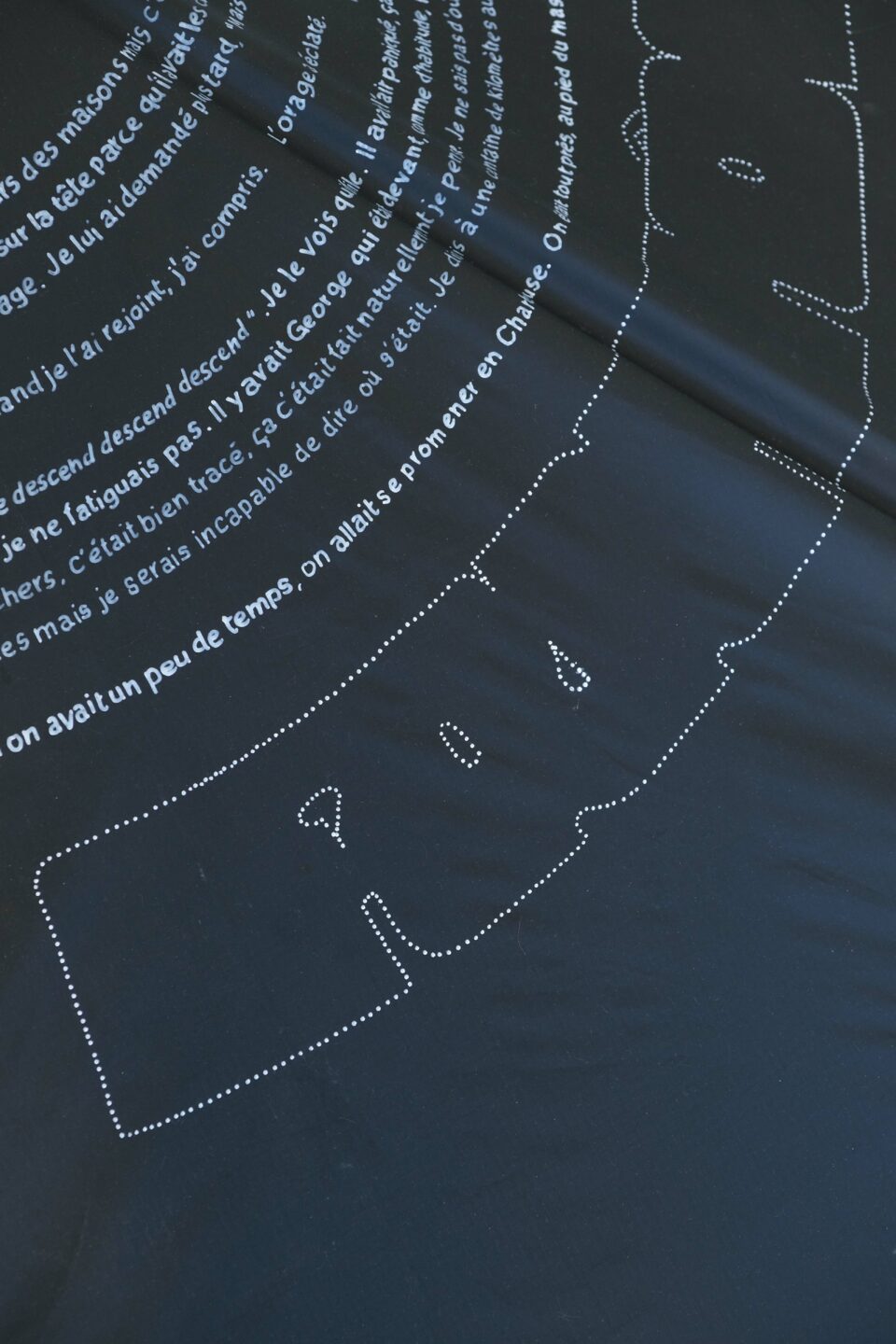

Entre le 17 mars 2020 à midi et le 10 mai 2020 à minuit, une batterie de restrictions de déplacement contraignait la population française. L’une d’entre elle, la plus emblématique, le fameux rayon d’un kilomètre autour du domicile concédant des déplacements brefs d’une heure quotidienne, fut marquée au sol à la craie par Matthieu Husser. Il s’agissait probablement pour l’artiste de manifester sa désapprobation et un certain agacement. Mais il lui était assurément nécessaire d’éprouver physiquement la contrainte. Marcher chaque jour dans cet espace circonscrit ne suffisait pas, il fallait le délimiter et signifier cette frontière absurde. Il fallait conjurer l’interdit.

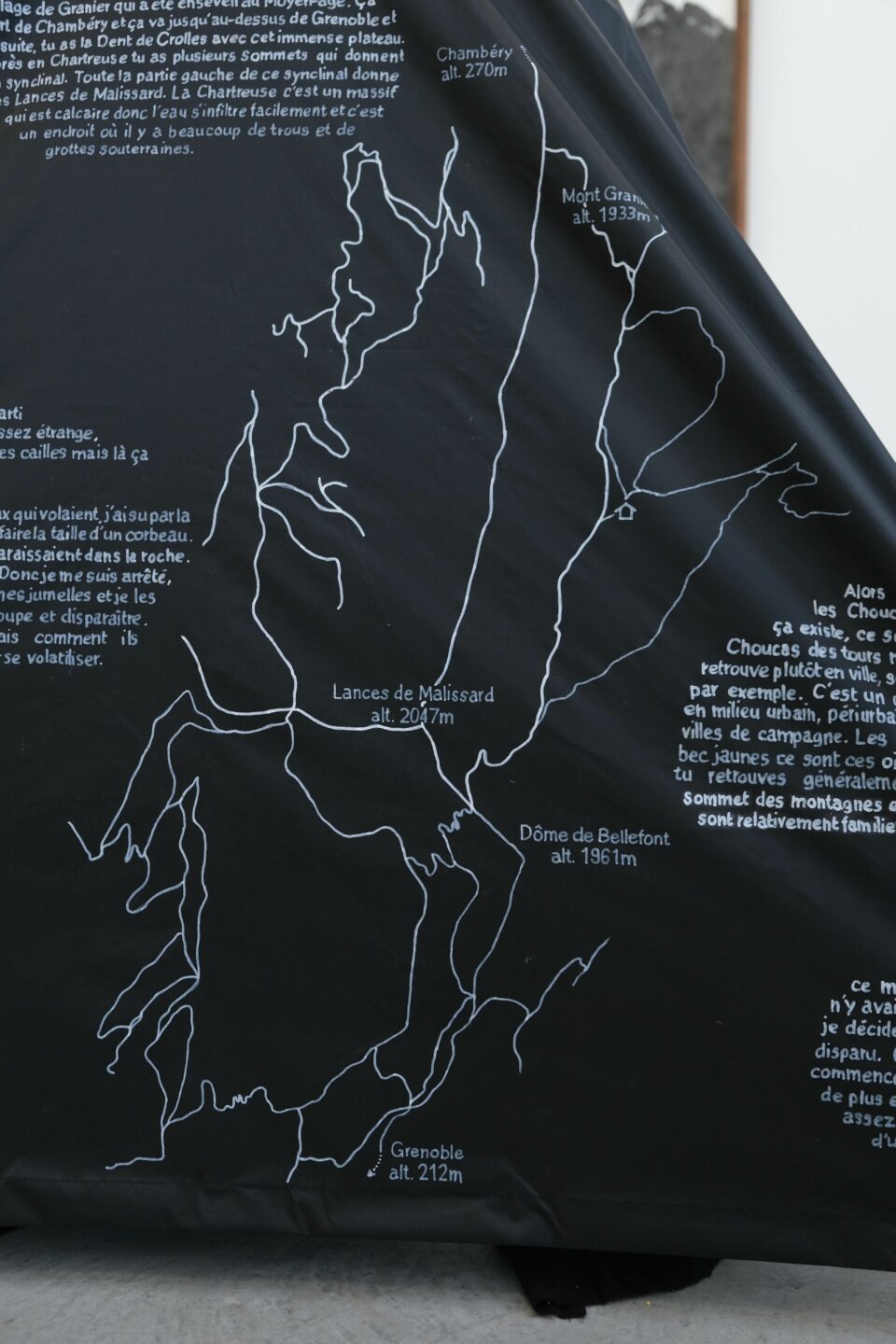

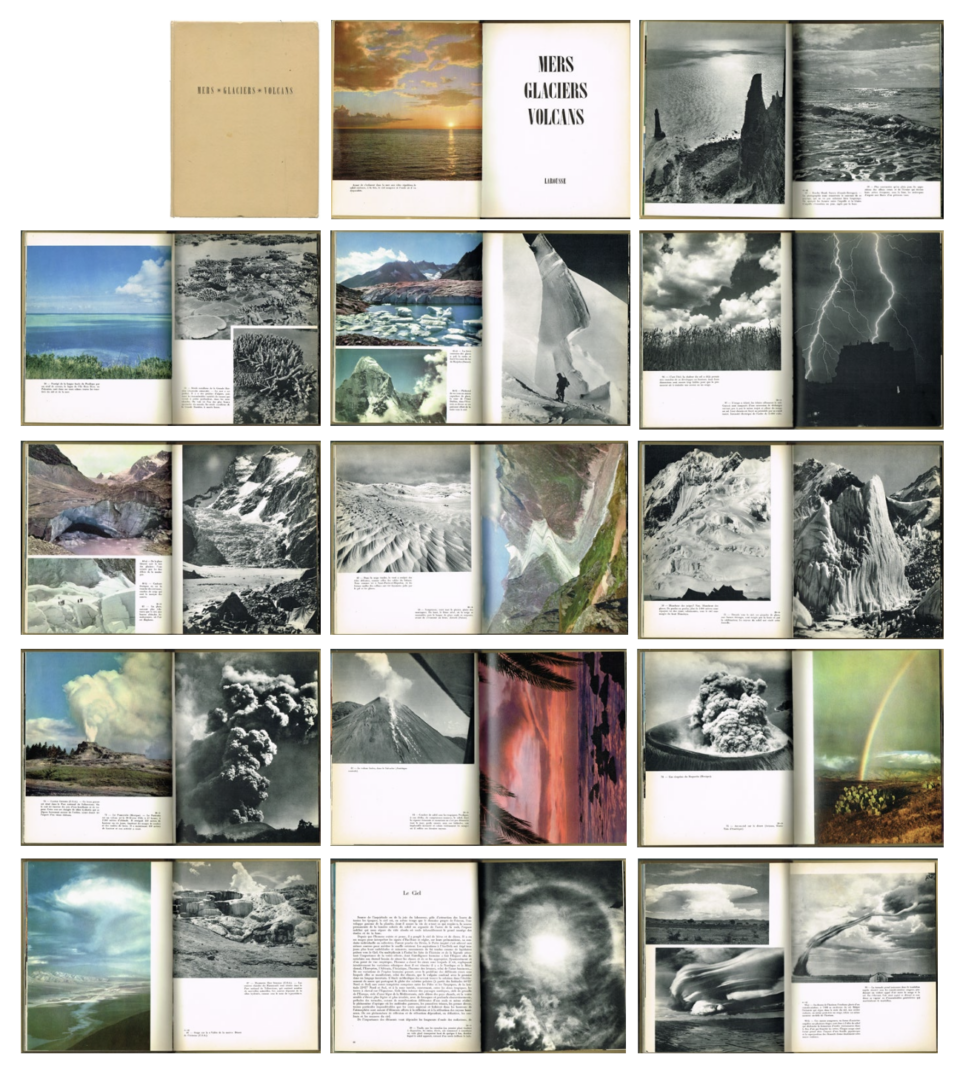

Matthieu Husser entretient une relation singulière à la géographie d’une ville, qui passe principalement par le fait de la parcourir de long en large, à pied ou à bicyclette. Que ce soit à Strasbourg, Berlin, Lille ou Nantes, il n’a de cesse d’explorer les coins et les recoins de l’urbanisation galopante, à croire qu’il court après. Il expérimente la ville par des déplacements incessants et répétitifs, en martelant les pavés, comme s’il cherchait à tracer de nouvelles voies sous ses pas, ou une cartographie dont il serait le seul destinataire, ou du moins qui ne se révélerait qu’à ses yeux. Que ce soit lorsqu’il déambule au hasard, ou qu’il effectue au préalable un repérage sur carte, il tente de saisir les mutations urbaines, de les faire siennes. Il habite la ville en l’arpentant, en posant des balises sensibles qui lui feront prendre telle ou telle direction, s’arrêter ci ou là et goûter toute la singularité des lieux. Il se rendra volontiers au chevet des espaces en transition, des dents creuses, des friches tout autant qu’il sera particulièrement attentif à quelques graffitis ou symboles décatis subsistant sur une façade bientôt rénovée ou abattue. Son attention se portera avec la même intention sur la pierre d’un château fort que sur le béton d’un bloc anti-intrusion, les renvoyant dos à dos. Ces différents éléments distinctifs de l’environnement urbain entrent immédiatement en corrélations avec sa démarche, qui pourrait se qualifier comme une archéologie ludique, comme un jeu formel entre passé et présent, entre modalités de représentations et de distinctions convoquant tout autant l’héraldique que les logotypes. Il opère indéniablement à travers sa démarche une translation des signes, comme autant de transitions urbaines, qu’il aura alors à cœur par la suite de documenter et de signifier.

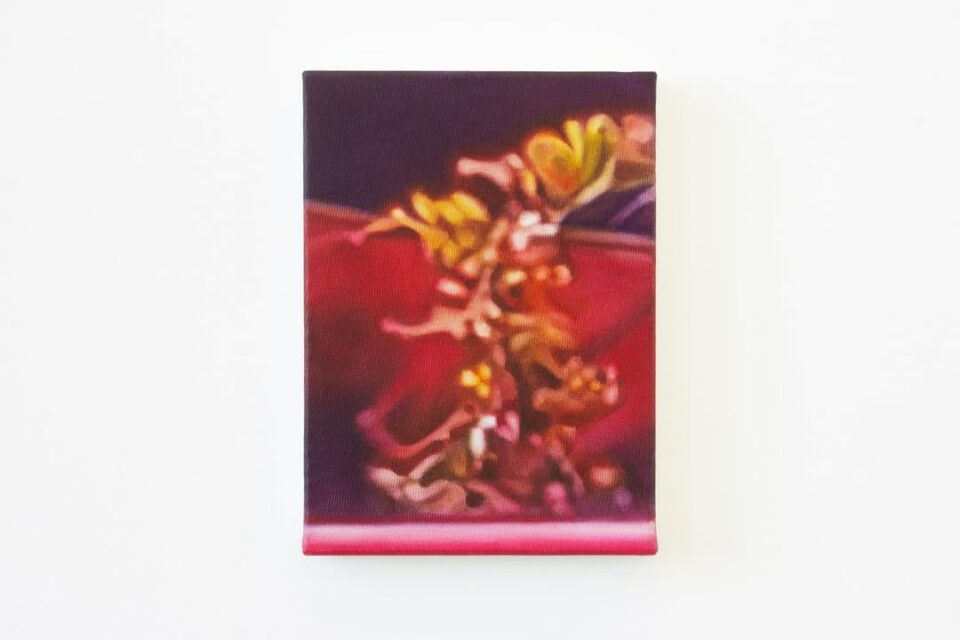

Depuis la vague d’attentats ayant frappée Paris ou Nice, les métropoles européennes se sont dotées d’une armada de systèmes de sécurisations contraignant fortement les circulations. Des blocs massifs de béton disséminés un peu partout font désormais partie intégrante du paysage urbain. Ils se sont d’ailleurs étonnamment fondus dans le décor, tant leur fonction défensive peut parfois en être détournée par les citadins qui s’en sont emparés. On s’y assoit, on y mange, on y lasse ses chaussures, on saute par-dessus, on gribouille leur surface, etc. Si l’on rapporte ses parallélépipèdes bétonnés au château des Ducs de Bretagne, il s’opérera une étrange analogie qui n’a pas échappé à l’artiste. Tout autant que la forteresse devait défendre la ville à partir du XIIIe siècle, devenant aujourd’hui un musée, un monument historique dépourvu de toute charge militaire, la tâche première des blocs anti-intrusion ou anti-bélier semble s’amenuiser à l’usage. Peut-être que ceux-ci pourraient se confondre à terme avec des sculptures urbaines, ou des vestiges d’un autre temps. Il se pourrait qu’ils soient les traces d’une antique citadelle démontée pierre par pierre puis éparpillée dans la ville, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme nous dit la maxime. La sculpture (Sans titre, bloc anti-intrusion, 2022) figurant ces fameux blocs comme s’ils étaient réalisés du même granit que celui des murailles du château des Ducs de Bretagne interroge directement les notions de monument, de mobilier urbain, de sculpture publique. L’œuvre, par un jeu de faux-semblant et de transfert d’attribut, questionne aussi l’identité même de la ville passant à travers ses strates historiques et contemporaines, à travers ses transformations, ses évolutions, ses modalités d’usages, ses rôles et ses positions au fil du temps, comme si elle en forçait la mémoire, comme si elle en était le passe-muraille. Par ailleurs, il y a là une ironie toute enfantine à reproduire ces obstacles empêchant la libre circulation pour quelqu’un qui a fait de celle-ci son propre paradigme.

Les remparts du château de François II de Bretagne, qui ordonna la rénovation complète de l’édifice, se sont glissés dans une autre dimension à la suite des marches prospectives de Matthieu Husser dans les rues de Nantes. Il remarqua que de nombreux graffitis représentant des 44, code postal du département de Loire – Atlantique, émaillaient les murs de la ville. Ainsi ce nombre lui aussi sculpté et patiné comme s’il était fait de la même matière que le château ducal, rappelle d’une part les inscriptions identitaires cités plus haut mais fait aussi référence aux anciennes armoiries qui distinguaient une famille noble ou une collectivité. Hier différents emblèmes symboliques caractérisaient une appartenance à un territoire, aujourd’hui un simple nombre rempli le même office. On peut légitimement s’interroger sur cette paupérisation des signes, ou du moins sur leur réduction, passant outre les valeurs de pouvoir ou de puissance qu’ils pouvaient recouvrir aux plus belles heures des écus. Peut-être est-ce ici une tentative de donner corps à cette classification administrative pour mieux la ramener à une dimension symbolique. Peut-être est-ce une tentative de donner à voir des histoires, de celles que l’on se plairait à imaginer au détour d’une ruelle pour peu que l’on se laisse surprendre.

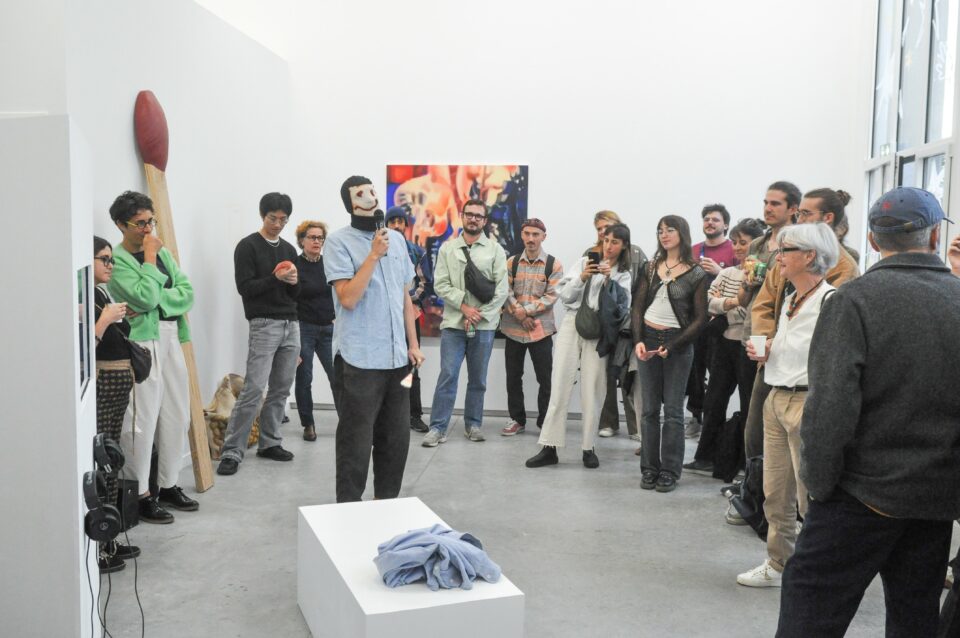

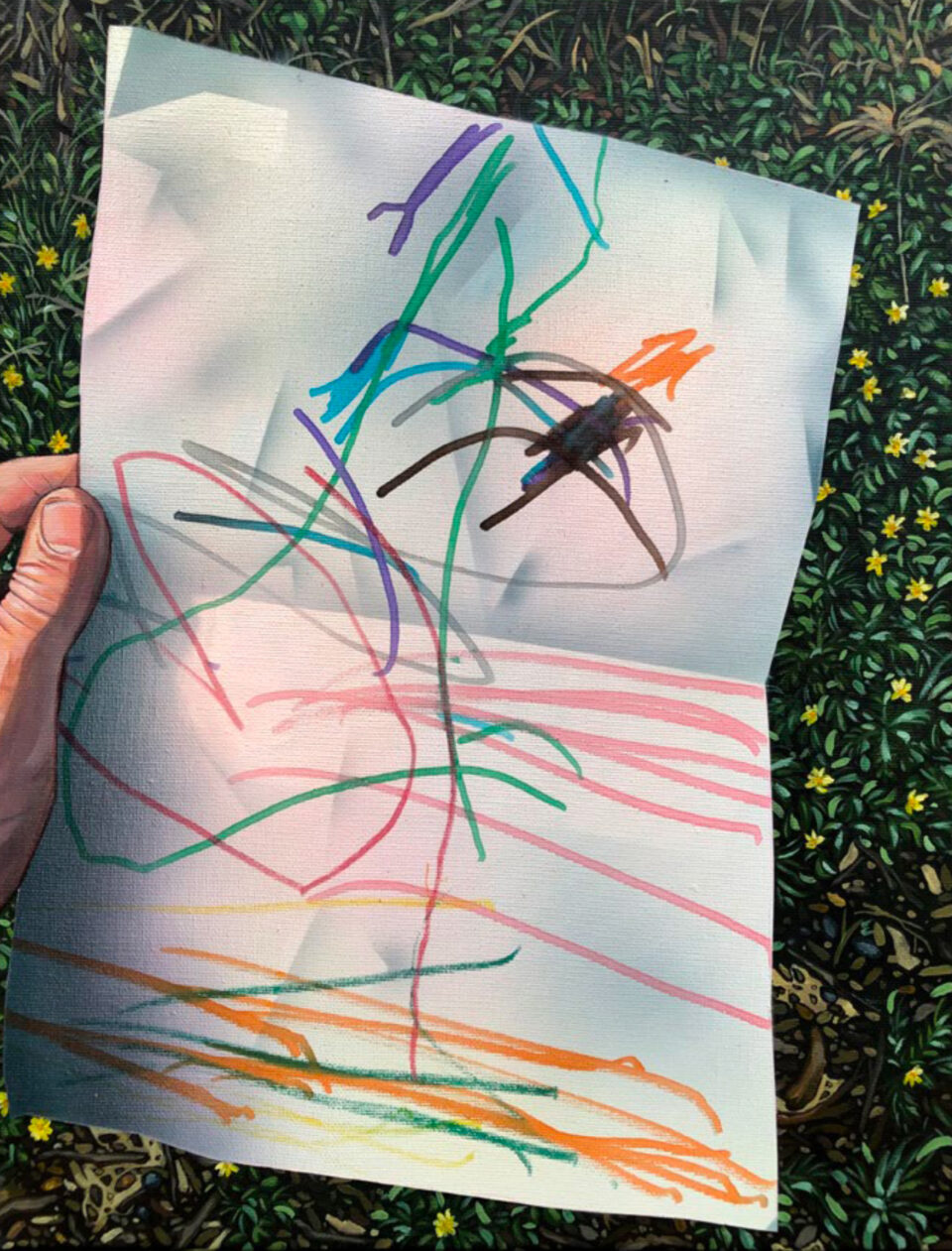

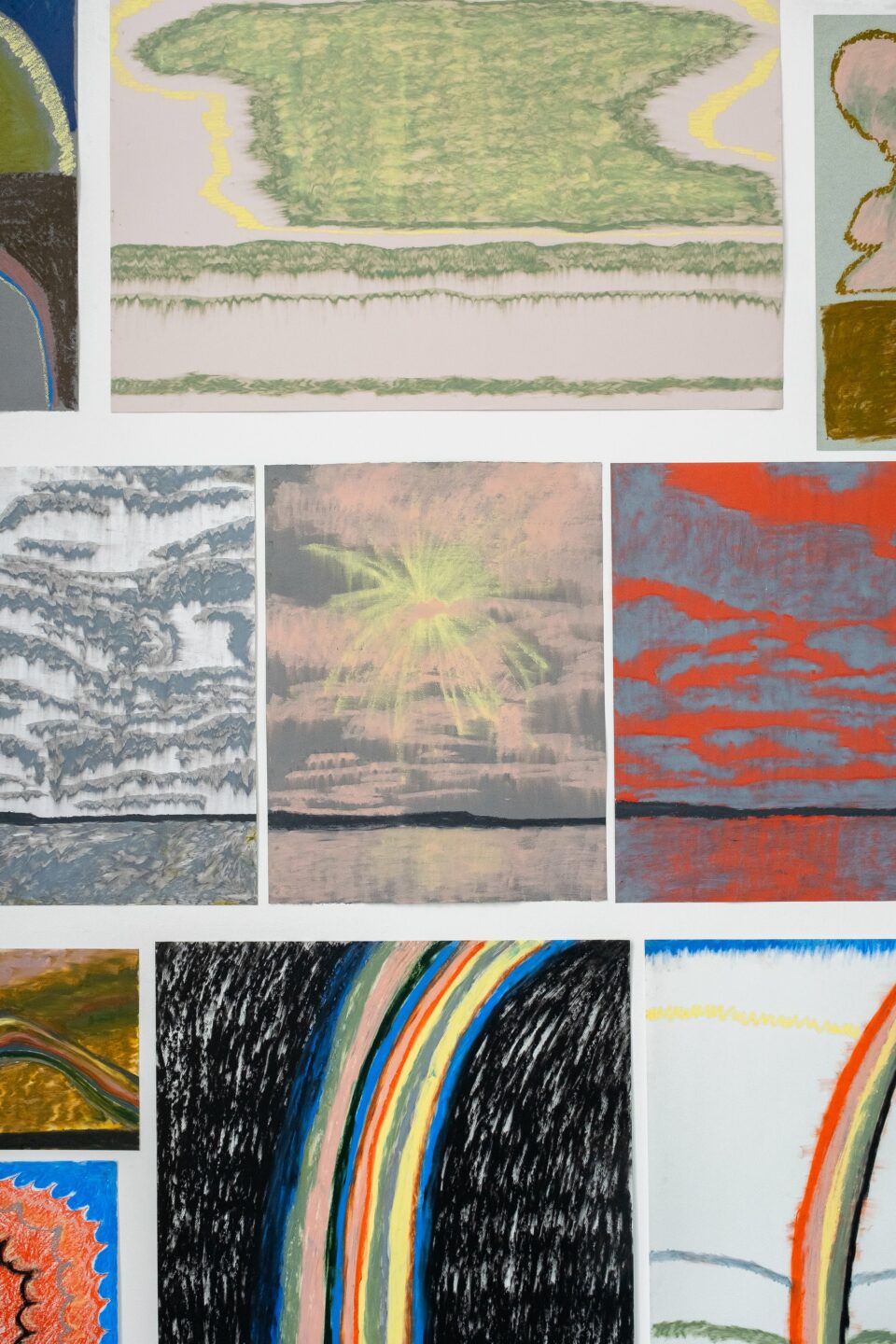

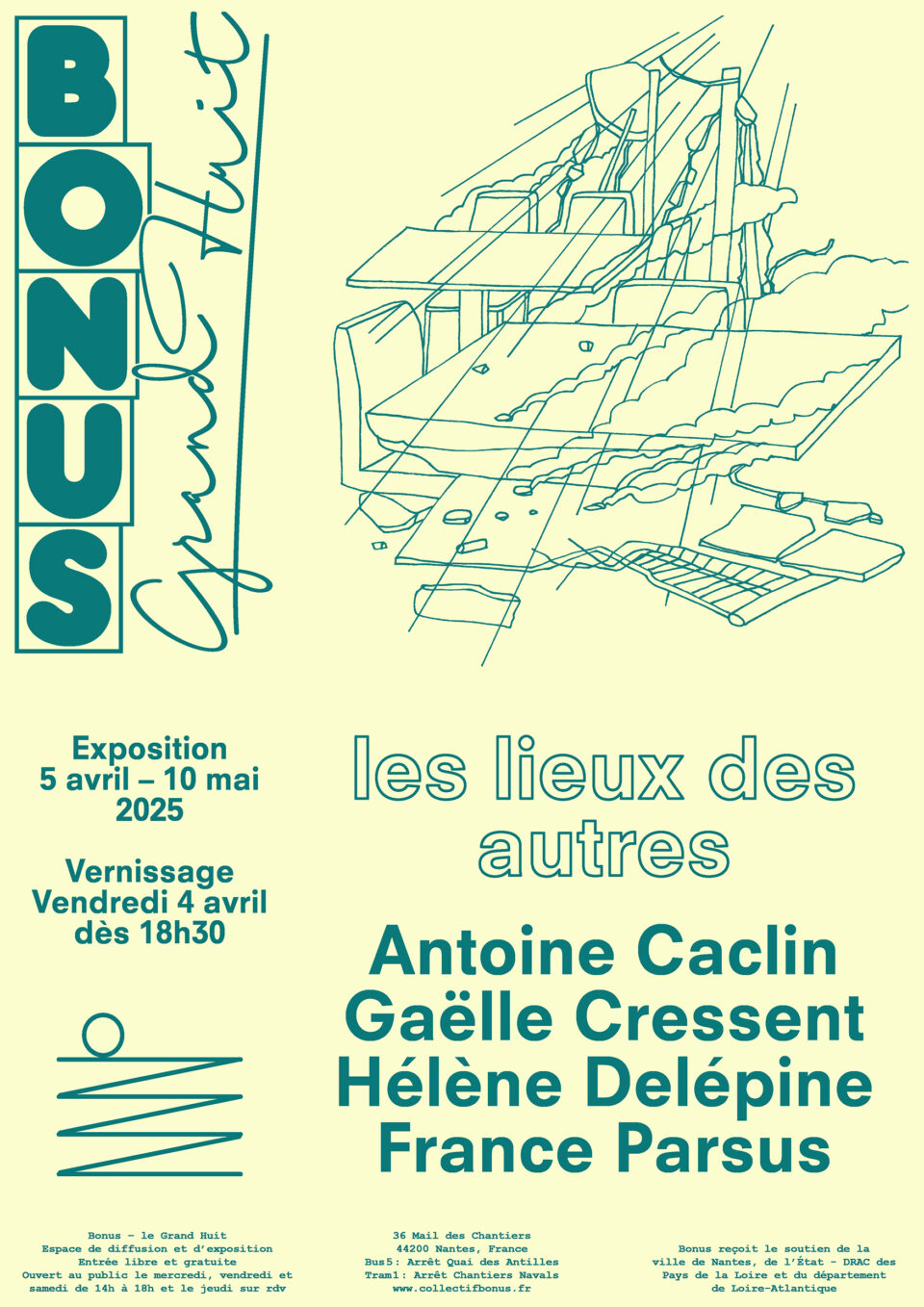

Les œuvres présentées pour cette exposition captent des instants de ville(s) qui sont mis à l’épreuve du temps, soumis à la question parfois. Elles esquissent une sorte d’atlas archéo-sensible ou chaque reproduction symbolique des cités explorées se propose comme les jalons d’une exploration urbaine. Que ce soit la réplique du logotype de la région Pays de la Loire qui dialogue ici avec son espace de représentation, ouvrant ses parenthèses face à la mer, ou encore l’implantation des pictogrammes annonçant des monuments à l’échelle de l’Europe (Les monuments, 2007 – 2019), elles proposent une aventure dont le décor urbain est répliqué puis mis en situation pour en activer les ressorts.

Ainsi vont les villes, qui si elles n’y prennent garde, s’abîmeraient dans une posture de façade pour mieux dissimuler leur imposture.

Pascal Marquilly, novembre 2022.